「家族信託」ゆうちょ銀行でできる?

手続きや流れを専門家が解説!

「父は定年後も趣味のゴルフを続けていて、町内会で役員などもしているしっかり者だから、まだまだ元気。でも、もしものことがあったら…?」「実家の管理や財産のこと、元気なうちに話しておきたいけれど、何から始めればいいのだろう?」

毎日お仕事で忙しくされている方のなかには、離れて暮らす親御様の将来について、ふと不安を感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

特に、認知症などで判断能力が低下してしまった場合、ご両親名義の預金口座が凍結されたり、大切なお住まいである実家の売却や管理ができなくなったりする「資産凍結」のリスクがあります。

そんな「もしも」の時に備えるための選択肢として、今、「家族信託」が注目されています。

この記事では、「家族信託とは何か」の仕組みやメリット・デメリットから、気になる「家族信託の手続きや流れ」といった具体的な疑問まで、わかりやすく解説します。

また、多くの方が利用されている郵便局、ゆうちょ銀行での対応状況についても触れていきますので、ぜひ最後までご覧ください。

ゆうちょ銀行で、認知症対策の家族信託は相談できるの?

結論、ゆうちょ銀行では家族信託は出来ませんが、「郵便局の終活日和」を通じて、家族信託の相談をすることが可能です。まずは最寄りの郵便局か、下記の電話番号にお問い合わせください。

終活日和のHPからもお問い合わせ可能です。

【第1章】もしかして、我が家も? 親の「もしも」に備える新しい財産管理の形、「家族信託」

1-1. 「家族信託」とは?– 大切な財産を家族で守る仕組み

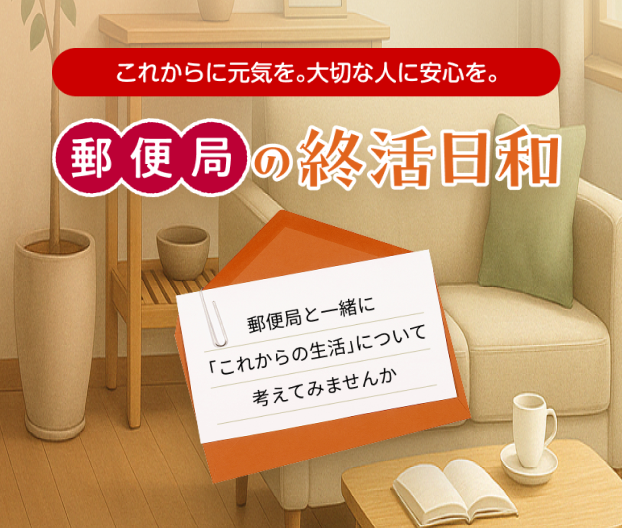

「家族信託」とは、ご自身の財産(預貯金、不動産、有価証券など)の管理や処分を、信頼できる家族に託すための法的な制度です。

元気なうちに、財産の所有者である親(委託者)が、子どもなど(受託者)との間で「信託契約」を結びます。この契約に基づいて、受託者は財産を親(委託者)のために管理・運用します。管理・運用で得られる利益(家賃収入や預金の利息など)は親(受益者)が受け取ります。

ポイントは、財産の管理・処分権限だけが子ども(受託者)に移るという点です。財産そのものが贈与されるわけではないため、高額な贈与税を心配することなく、認知症などによる判断能力の低下に備えることができます。

- ● 委託者(いたくしゃ)

財産を託す人(例:親) - ● 受託者(じゅたくしゃ)

財産を託され、管理・処分する人(例:子) - ● 受益者(じゅえきしゃ)

信託された財産から利益を受け取る人(例:親)

この仕組みにより、仮に親御様(委託者兼受益者)が認知症になっても、子ども(受託者)が契約内容に従って、預金の引き出しや実家の売却などをスムーズに行うことが可能になります。

1-2. なぜ今、「家族信託」が注目されるのか

家族信託が注目される背景には、長い老後があります。人生100年時代とはいえ、持病の悪化などにより介護が必要になることもあります。また、判断能力の低下や認知症の発症はいつ起こるかわからないため、それに伴う資産凍結が不安視されているのです。

従来の対策としては「成年後見制度」がありますが、本人や家族が望むような柔軟な財産管理が難しいケースがあります。例えば、相続税対策のための生前贈与や、不動産の積極的な活用などは、本人の財産を守るという制度の趣旨から認められにくいのが実情です。

一方、家族信託は、元気なうちに家族間で財産管理のルールを自由に決められるため、よりご家族の意思に沿った柔軟な対策が可能です。また、親御様が亡くなった後の財産の承継先(二次相続以降)まで指定できるなど、遺言のような機能も持たせることができます。こうした柔軟性の高さが、多くの方に選ばれている理由です。

【第2章】家族信託の手続きは自分でできる? 流れや費用、専門家への相談は必要?

「家族信託に興味が湧いてきたけれど、手続きが難しそう…」と感じる方も多いでしょう。ここでは、まず「家族信託の手続きを自ら行った場合」「専門家に依頼した場合」の比較を分かり易く図解でお示しし、「家族信託の手続きと流れ」を具体的に解説します。

2-1. 家族信託を自ら行った場合と専門家に依頼した場合の比較表

| 自分で手続きを進めた場合(自分で) | 専門家に依頼した場合 | |

|---|---|---|

| 設計・ヒアリング | 家族の希望を整理し、基本方針を決めます。 | 司法書士・弁護士等が設計を支援します。 |

| 契約書案の作成 | 書式を参考にドラフトを作ります。 | 司法書士・弁護士等が作成を支援します。 |

| 公正証書等の手当て | 公証役場で手続きを行います。 | 公証役場との調整を専門家が行います。 |

| 登記(不動産がある場合) | 法務局で登記手続きを行います。 | 司法書士が手続きを代行します。 |

| 口座等の準備 | 信託の資金管理方法を決め、取扱金融機関に確認します。 | 信託口口座の開設可否を踏まえて準備します。 |

※自分で手続きを行うことも可能ですが、契約内容や法務・税務・不動産など、必要な知識が多いため、専門家への相談をおすすめします。

2-2. 家族信託の手続きの流れ

家族信託を始めるまでの大まかな流れは、以下の通りです。

- 家族会議と目的の明確化

なぜ家族信託をしたいのか(認知症対策、実家の管理など)、誰に何を託すのかを家族で話し合います。 - 信託契約書の内容決定

委託者、受託者、受益者を誰にするか、どの財産を信託するか、どのような権限を受託者に与えるかなど、詳細な内容を決めていきます。 - 信託契約書の作成

決定した内容をもとに、法的に有効な信託契約書を作成します。 - 公正証書化(推奨)

作成した契約書を公証役場で「公正証書」にします。これにより、契約書の証明力や信頼性が格段に高まります。 - 信託財産の名義変更

・ 金銭: 管理用の「信託口口座」を開設し、そこにお金を移します。

・ 不動産: 法務局で所有権移転および信託の登記を行います(信託登記)。

2-3. 手続きには専門家への相談が不可欠

ご自身で家族信託の手続きを進めることも不可能ではありません。しかし、特に重要な信託契約書の作成には、高度な法律知識が求められます。契約内容に不備があると、いざという時に想定通りの効果が得られなかったり、税務上の問題が発生したり、家族間でのトラブルに発展したりするリスクがあります。

また、金融機関での「信託口口座」の開設や、法務局での登記手続きも煩雑です。特に信託口口座は、開設の際に専門家が作成した信託契約書の提出を求められることがほとんどです。

これらのリスクや手間を考えると、家族信託に精通した専門家に相談することが、結果的に最も安全で確実な方法と言えるでしょう。

2-4. 費用の目安と相談先

専門家に依頼する場合、費用は信託する財産の内容や額によって異なります。一般的に、コンサルティング費用や契約書作成費用として数十万円かかる場合があります。

その他、公正証書作成費用や登録免許税などの実費が必要です。

どこに相談すれば良いかわからない場合は、「郵便局の終活日和」のようなサービスを通じて、専門家の紹介を受けることもできます。

【第3章】郵便局の「終活日和」を通じて家族信託の相談ができます

全国に広くネットワークを持つ郵便局を普段利用されている親御様も多いのではないでしょうか。そんな身近な郵便局でも家族信託の相談が可能です。

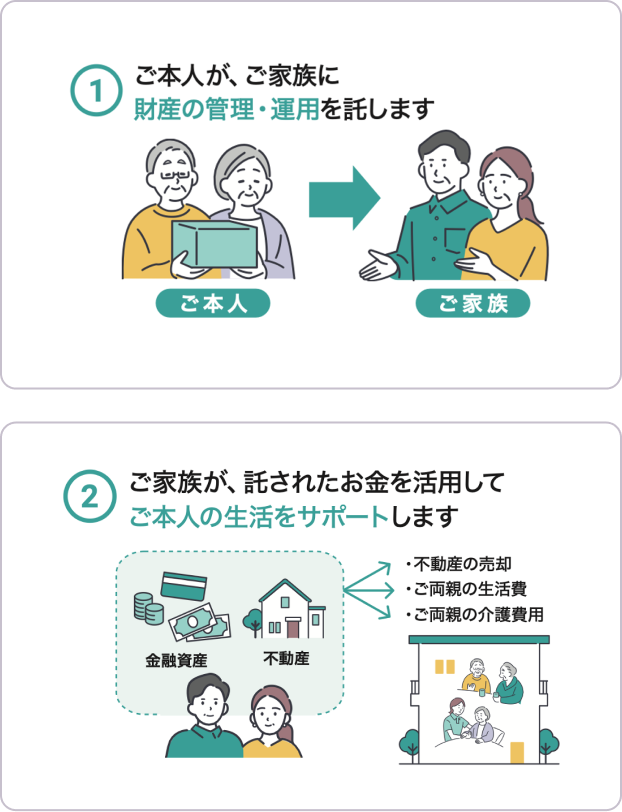

3-1. 終活日和とは

日本郵便では「郵便局の終活日和」を通じて、「元気なうちに考える相続対策」「お一人さまの終活準備」「介護施設に老人ホーム 終の棲家はどう選ぶ?」などのお悩みに応じて、終活支援を行っている事業者の紹介を受けられるサービスです。

3-2. 家族信託の相談窓口としての「郵便局の終活日和」

このサービスメニューの一つに「家族信託」があり、家族信託の専門企業を紹介してもらうことができます。

「何から始めたらいいかわからない」「信頼できる専門家を探している」という方は、まずはお近くの郵便局の窓口や、「郵便局の終活日和」の『生活相談ダイヤル』に相談してみることをお勧めします。そこで、ご家庭の状況に合わせた最適なプランの提案を受けることが可能です。

【まとめ】家族信託で始める、安心の未来への第一歩

今回は、親御様の「もしも」に備えるための選択肢である「家族信託」について、その基本から手続き、相談先まで詳しく解説しました。

最後に、この記事のポイントを振り返りましょう。

- 家族信託とは、元気なうちに信頼できる家族へ財産の管理・処分を託す制度。

認知症などによる資産凍結を防ぐ有効な手段です。 - 手続きをご自身で行うことも可能ですが、法的なリスクを避けるためにも、司法書士などの専門家への相談が不

可欠です。「家族信託の手続きや流れ、どこに相談すればよいか」と悩んだら、まずは専門の相談窓口を利用しましょう。 - 郵便局の「終活日和」を通じて、家族信託の相談が可能です。

親御様が元気で、ご自身の意思をはっきりと伝えられる今だからこそ、家族信託について話し合う絶好の機会で

す。この記事が、あなたとご家族が安心して未来を迎えるための一助となれば幸いです。

まずは一歩、専門家への相談から始めてみませんか。

まとめ

本記事が、みなさまの不安や疑問を解消する一歩になれば幸いです。お一人で抱え込まず、まずは郵便局の終活日和へご相談ください。

状況に応じて、信頼できる提携事業者や専門家のご紹介も可能です。お電話またはWebから、お気軽にお問い合わせください。

この記事の執筆者

株式会社ファミトラ

「家族信託」とは、『財産管理の一手法』です。預金や自宅不動産などの資産を持つ方が、特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」等)に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。任された子供世代は柔軟にその資産を親のために使うことができます。私たちファミトラはその信託契約書の作成から締結、実際の運用までサポートをしています。(認知症による預金凍結の解決策として昨今注目を集めています)