身元保証人とは?

役割と利用事例を専門家が分かり易く

お伝えします

1. 身元保証人の概要

皆様は『身元保証人』と聞いて、何を思い浮かべますか。

若い時に「就職時の身元保証人」で必要だった、初めて一人暮らしした時に住まいの保証人が必要だった、お金を借りるときの「身元保証人」等、人生の大事な場面で必要な役割を思い出される方が多いのではないでしょうか。

この記事では、そんな「身元保証人」の役割と利用事例を踏まえて専門家が分かり易く解説します。

最後まで読み進めれば、身元保証人に関する知識が得られ、また、必要になる前に準備と対策することができます。

1-1. 高齢化社会における現在の「身元保証人」とは何か?基本定義

現在『身元保証人』が必要とされる場面として関心を集めるのが、高齢期の入院や施設入居の際の『身元保証人』です。

ひと昔前であれば、入院や施設入居の際の『身元保証人』は家族や親族が引き受けることがほとんどでした。

しかし、現在は「ひとり暮らしで身近に頼れる人がいない」「子供がおらず、夫婦二人暮らし」「家族や親族との関係が希薄になり、いざという時に頼れない(負担を掛けられない)」等の理由から、『身元保証人』が確保できないという人が増えています。

1-2. 高齢者事情

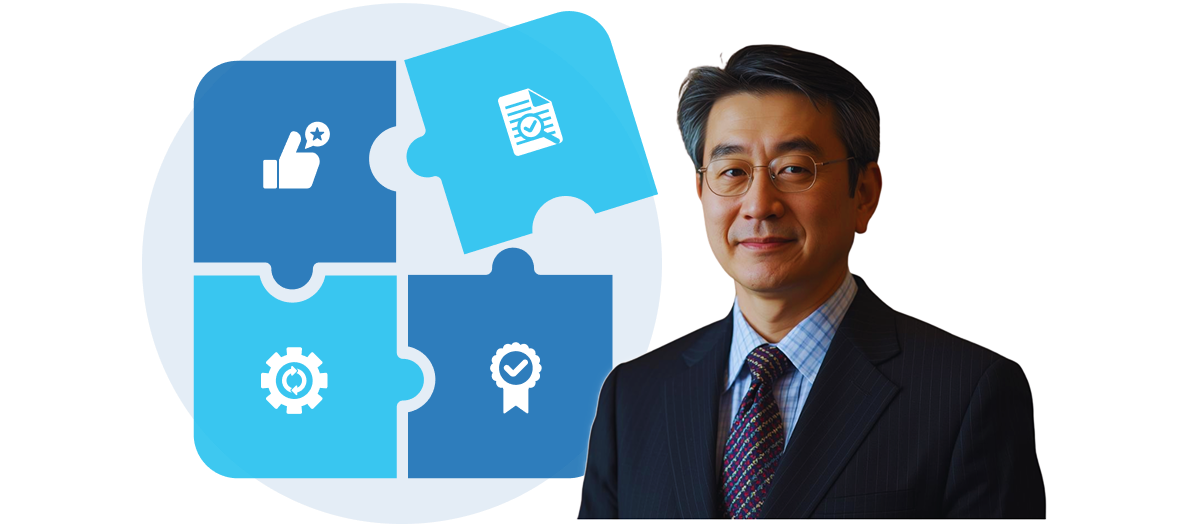

出典元: 令和7年版 高齢社会白書

令和7年版高齢者白書によると、令和6年10月1日現在で65歳以上人口は3624万人、高齢化率は29.3%となっています。

また、65歳以上の一人暮らしの者は男女ともに増加しており、令和2年には男性 15.0%、女性 22.1%でしたが、令和 32年には男性 26.1%、女性 29.3%に達すると見込まれています。

なお、同白書の「65歳以上の者のいる世帯数及び構成割合(世帯構造別)と全世帯に占める65歳以上の者がいる世帯の割合」によると、1980年は、国内の全世帯の50.1%はご本人、子、孫の三世代同居だったものが、2023年には「単独世帯」「ご夫婦のみの世帯」が全世帯の63.7%を占める状況と大きく変化しました。

高齢化だけでなく、現在では子供や兄弟、いとこ、甥姪がいても関係が希薄になっている傾向があり、一人または夫婦の二人で生活している方が増えています。

その中で、「もし、急に体調が悪くなって病院に搬送された時、誰に連絡すれば良いのか」「自宅に住み続けることが難しく、施設に入る時に保証人は誰に託せばよいのか」と今後の事に不安を感じる方が増えています。

2. 身元保証の場面

高齢期の入院や施設入居の際に求められる『身元保証人』ですが、具体的にどのような役割を求められているのでしょうか。

高齢期に必要とされる『身元保証人』は、具体的に法律で定義されておりませんが、病院や施設ごとに「連帯保証人」「身元引受人」「緊急連絡先」等の役割を担う人を総称して『身元保証人』としているところもあります。

具体的な役割の違いを表すと

身元保証人(身元引受人):

入院や施設入居の際に、何か対応が必要な時、実働を伴って関わる役割を「身元保証人」に求めることが多いです。

病院であれば「医師の治療方針の説明を一緒に聞いてほしい」「入院中に必要な物品等(着替えや歯ブラシ、ティッシュペーパー)を用意してほしい」「手術に立ち会って欲しい」「退院後の生活について相談したい」等の際に対応を求められることがあります。

施設であれば「今後のケアプランについて話をしたい」「何か状況が変わった場合に連絡・相談させてほしい」といった役割も求められます。

さらに、認知症などの判断力の低下や身体の衰え等により、入居・入院した方が、住まいでの生活に支障が生じた場合や、病気の治療、介護の方針等を決める際、本人の意思を尊重して対応する、身上保護的な役割を担います。

その際に発生する、身柄の引き取り、施設や病院を退去する際の手続きや費用の清算、荷物の引き取りなどの対応を求められたりすることもあります。

※その他、「本人が入院費を支払えない状態のとき、代わりに支払ってもらいたい」といった連帯保証人の役割や後述の緊急連絡先の役割が含まれることもあります。

緊急連絡先:

病院や施設から「容体が急変した時には駆け付けてもらいたい」「急病で病院に救急搬送されるので病院に駆け付けてもらいたい」「ご危篤後、お亡くなりになられた場合に身柄を引き取ってもらいたい」等緊急時に対応を求められます。

連帯保証人:

入居・入院した方が何らかの事情により施設や病院、家賃などの費用の支払いができなくなった場合、代わりに支払ってもらえる存在を確保しておくためです。つまり、連帯保証人は、金銭債務に関して入居・入院した方と連帯して負担する必要があります。例えば、このような事例です。

【事例1】外出先で気分が悪くなり、救急車で病院に搬送されました。重い症状で思いがけず長い入院になってしまいました。1か月毎に病院から請求があるのですが、自分では払いにいけないし、誰かに立替えてもらいたいのですが・・・。

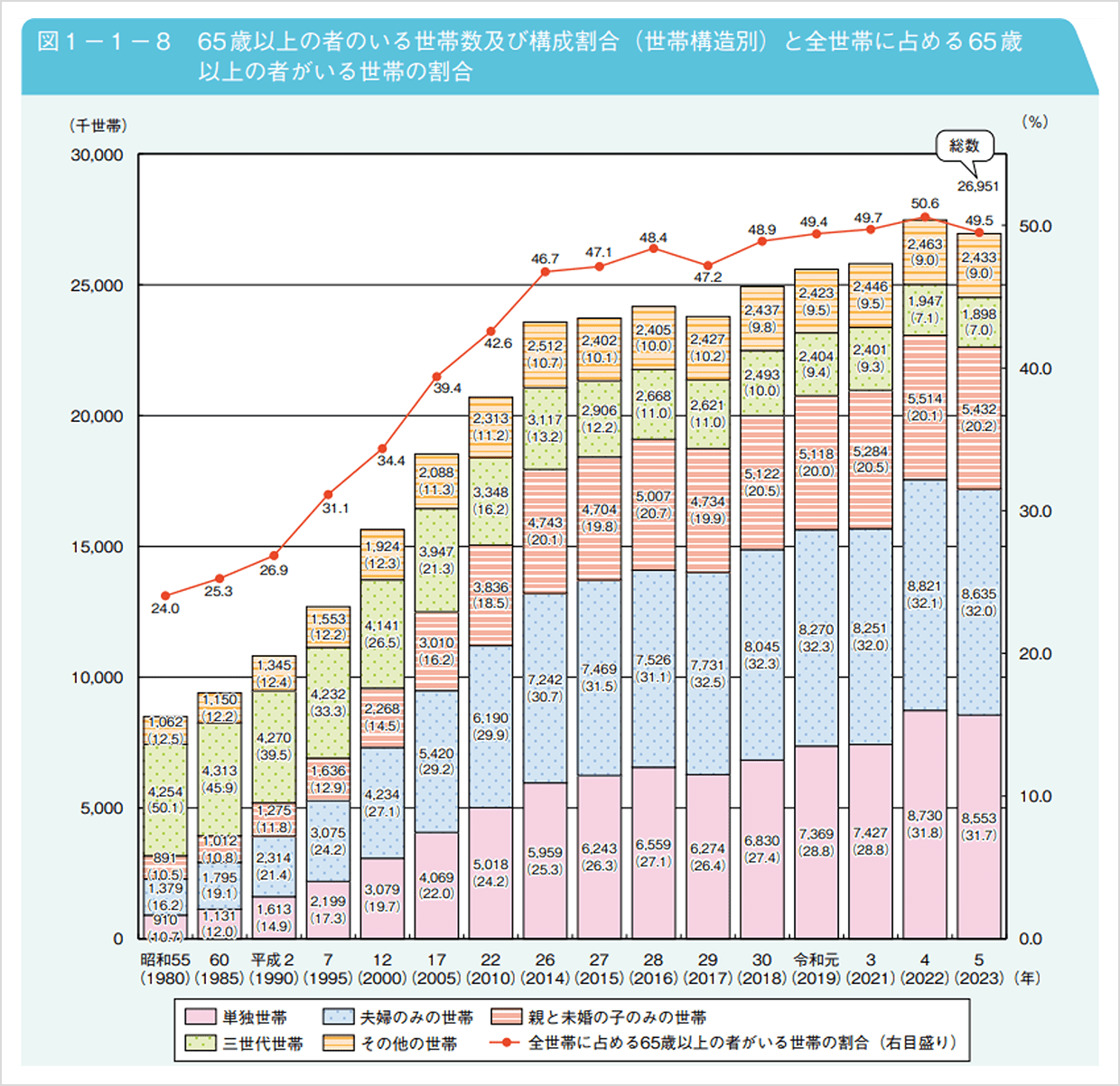

【事例2】病院に提出する入院申込書には、身元保証人(身元引受人)、連帯保証人といった記入欄があり、対応する人を求められる。

出典元: 入院申込書(兼誓約書)

3. 身元保証人に求められる役割

逆に病院や施設側からすると、未払い等の金銭面でのリスク、身柄引き取りや今後の方針等その方それぞれの身上的なリスク、緊急時のリスクが発生した時に、そのリスクを負う事が出来ないため、代わりに対応してもらいたいという思いがあるのです。

そのため、保証人や引受人が不在な場合は入院や入所を断られたり、追加保証金を求められたりするケースもあります。

また、契約時に資産や収入を証明する資料を提示することを求められ、身元保証人として相応しいか否かを審査される場合があります。

3-1. 親族、友人にお願いした時に…

なお、身元保証人になるための条件を設定しているホームを例にすると、家族や親族がなることを求められる施設もあれば、条件さえ満たせば、家族以外の友人や知人でも問題ないという施設もあります。

一方で、高齢の配偶者や兄弟は、歳を重ねると役割を果たせないおそれがあるため、身元保証人として認められないとする施設もありますので注意してください。

逆に、頼まれた側として考えておかないといけないのは、書類上の役割ではないということです。「迷惑はかけないから」と親戚から頼まれ、安易な気持ちで引き受けたのはよいが、実際になってみたらさまざまな対応を求められ困ってしまったといった例は多く聞きます。

どのような義務や負担があるのか、事前にしっかり確認しておかなければいけません。

3-2. 役割は逝去後にも

身元保証人や身元引受人の役割はご健在中だけでなく、万が一の場面、つまり逝去後の対応も求められる役割です。

例えば逝去後はご遺体の引き取りから葬儀・納骨の対応がございます。また、役所関係の手続きや利用しているサービスの解約・停止手続き、意外と忘れがちなのが逝去直前までかかっていた費用の清算もあります。そのような手続きを身元保証人や身元引受人の方が担わないといけない場面がございます。

果たしてその役割も引き受けてもらえるのか、しっかりと考えをまとめておく必要があります。

4. 身元保証人と身元引受人の責任範囲と負担するリスク(違い)

4-1. 身元保証人

金銭債務の連帯保証:本人が支払うべき料金の滞納や、施設・病院内での器物破損・他者に与えた損害の賠償責任を負うことがあります。

本人の意思決定の代行:認知機能や判断能力が低下した本人の代わりに、治療方針や介護方針などの意思決定を行う場合があります。

4-2. 身元引受人

身柄・荷物の引き取り:本人が亡くなった際に遺体を引き取る、または施設や病院を退去する際に本人の荷物を引き取る役割を担います。

各種手続きの代行:退去時の清算や諸手続きを代行します。

緊急時の対応:本人に何かあった際の緊急連絡先や、その後の対応を代行する場合があります。

ただし、明確に区分されていないことも多く、事前に病院や施設に確認する必要があります。

5. 身元保証人がいない場合の選択肢例

| 選択肢 | コスト | 迅速性 | できること | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| 親族へ依頼 | 低〜中 | 速い | 入退院手続き同意、連絡 | 負担・距離の問題があります。 |

| 地域包括支援センター | 無料 | 中 | 相談・制度案内・連携 | 所管により対応範囲が異なります。 |

| 保証会社 | 中〜高 | 速い | 契約内容による | 範囲・限度・解約条件の確認が必要です。 |

| 成年後見 | 中 | 遅い | 財産管理・法的手続き | 申立て〜選任に時間がかかります。 |

6. 解決策① 高齢者向け身元保証サービスを利用する

6-1. 親族や友人ではなく、専門の団体に依頼する方法も選択肢の一つ

今回、『身元保証人』の役割を中心にご紹介致しましたが、果たして気軽に親族や友人に頼める役割でしょうか?

そこで、最近は身元保証人を親族以外にお願いする方法が増えています。中でも注目を集めるのが「高齢者向け身元保証サービス」の活用です。

「高齢者向け身元保証サービス」とは、家族や親族、友人等に頼めない、頼みずらい状況にある高齢者が、介護施設への入所や病院での入院時に必要となる「身元保証人」の役割を、専門の事業者や団体が代行するサービスです。

主な役割として、施設利用料や入院費用の金銭的保証、緊急時の連絡先としての対応、そして死亡時の遺体の引き取りや葬儀、死後事務までの対応が含まれます。

このサービスを利用することで、今後人生で発生する重大な場面に、親族や友人に大きな負担を掛けず、安心して人生を過ごすことができます。

7. 公益社団法人シニア総合サポートセンター

この「高齢者向け身元保証サービス」は、現在国内に400近い団体があると言われており、設立母体、事業規模、利用者数もさまざまです。

400近い団体の中で唯一公益法人(内閣府)の認定を受けて活動しているのが、公益社団法人シニア総合サポートセンターです。

7-1. 総合身元保証サポートのサービス範囲(入院〜死後事務)

公益社団法人シニア総合サポートセンターは、病院や施設で求められる身元保証人や身元引受人の役割、今後発生しうる重大な場面でこれまで親族が対応を求められていた場面で対応する生活支援、万が一の場面以降対応が求められる葬儀や納骨、死後事務の対応まで、その方のご希望に沿ってワンストップで対応できる「総合身元保証サポート」を提供しています。

8. 総合身元保証サポートの内容

8-1. 身元保証人・身元引受人としての対応

病院への入院、シニア向け住宅、有料老人ホームなどへの入居の際に必要な身元保証人(連帯保証人)、身元引受人および緊急連絡先を、終身に渡って引き受けています。

また、緊急入院の際はご家族に代わってご本人様の意に沿うよう対応いたします。

8-2. 24時間365日体制で緊急時に対応

入会いただいた会員の方には、主に身元保証人や緊急連絡先としてご連絡を受け付けます。

緊急時の連絡については24時間365日体制で電話を受け付け、病院搬送など駆け付けが必要な場合には出動・支援いたします。

8-3. 逝去後の対応も事前にご希望を伺った上で対応

ご逝去された後の葬儀・納骨の対応も身元引受人として対応いたします。

ご親族に代わり葬儀社の手配や喪主代行等を行います。また葬儀、納骨、供養(菩提寺へのお布施等も含む)などのご希望も生前にご本人様にお伺いし、ご希望に沿って対応いたします。

また、並行して発生する煩雑な死後事務の手続きもご親族に代わって対応いたします。

なお、死亡届の提出や年金停止、保険証の返還等の役所関係の手続きだけでなく、ご逝去直前までかかっていた費用(入院費用等)の清算、ご自宅であれば電気・ガス・水道などライフラインの停止、携帯電話等の解約、入院先・入居先の部屋の片付け(残置物の整理他)等多岐に渡る対応をお受けいたします。

8-4. 団体の永続性、信頼性

実際に「高齢者向け身元保証サービス」を利用するにあたって、その団体の永続性や信頼性を心配する方も多いでしょう。

公益社団法人シニア総合サポートセンターは、入会された方が安心できる体制を整えています。

8-5. 「安心」のポイント

❶ 業界唯一の公益法人として、監査官庁である内閣府が定期的に運営状況を確認しております。

❷ シニア総合サポートセンターは、50年以上の歴史を持ち90名以上の弁護士が所属する虎ノ門法律経済事務所が

設立母体で、グループ力を活かしてサポートいたしますので、安心して任せていただけます。

❸ 令和6年6月、内閣府より発表された高齢者等終身サポート事業者ガイドラインを遵守しております。

❹ 会員の皆様に対して負担する債務を、グループ会社の株式会社虎ノ門法曹ビル(資本金1億円、純資産10億円以

上)が連帯保証しており、安心してサービスを受けられるよう、万全の体制を整えております。

❺ 契約時にお預かりする預託金は信託会社を通じて管理・保全いたします。信託会社は、信託業法により内閣総理大

臣の免許もしくは登録を受けた会社であり、経営の健全性確保と利用者の保護が図られているので、安心して管

理を任せることができます。

9. 解決策② 他の方法との比較

9-1. 親族・友人に依頼する場合

頼れる親族や友人に依頼できる環境にある方は、その方にお願いするのも一つの選択肢です。関係性があれば頼みやすい面がありますが内容によっては負担が大きくなること、受け入れ先の意向によって断られるリスクがあることも考慮に入れましょう。

あまりに一方的な内容では、関係が悪化の可能性をもあります。費用負担があった場合の対応や緊急時にどこまで対応してもらうかを整理して依頼するようにしましょう。

10. 総合身元保証サポートの契約の流れ

問い合わせ、資料請求

日本郵便「終活日和」の無料相談(生活相談ダイヤル)にお問合せいただくか、郵便局にお気軽にお問合せ下さい。ご希望の方には、パンフレット一式をお送り致します。

面談のお申込み

入会を検討中の方や、サービス内容について詳しくお知りになりたい方には、面談にて直接ご説明いたします。

面談の申込みは日本郵便「終活日和」の無料相談(生活相談ダイヤル)にお問合せ下さい。

ご自宅、入居予定の施設など、指定の場所へお伺い致します。また、当センターの事務所までお越しいただいても構いません(ご面談は無料です)。

申し込み・審査

入会を検討中の方や、サービス内容について詳しくお知りになりたい方には、面談にて直接ご説明いたします。

面談の申込みは日本郵便「終活日和」の無料相談(生活相談ダイヤル)にお問合せ下さい。

ご自宅、入居予定の施設など、指定の場所へお伺い致します。また、当センターの事務所までお越しいただいても構いません(ご面談は無料です)。

ご契約

審査完了後、契約に必要な書類を提出いただき、契約を締結します。

契約時に必要な費用のご入金が確認できましたら、サービスを開始いたします。

11. 相談事例(身元保証編)

11-1. 事例1 施設探しをしたけれど…

【ご相談事項】

2年前位は体調も悪くなかったのですが、80歳を過ぎて体の衰えを実感し、1人暮らしの自宅の生活も難しさを感じていました。

たまたま新聞のチラシを見たところ、住み慣れた自宅近くに雰囲気の良さそうな有料老人ホームが出来たので見学に行ってきました。

これは終の棲家になると思い申込みをしたところ、入居にあたっては身元保証人が必要とのこと。2人兄妹だった兄は5年前に逝去。甥はいるけれど最後に合ったのは30年前。全く会っていない甥に保証人は頼めないし、何人か親しい友人に相談しても「保証人は受けられないよ」と言われてしまってとても悩んでいます。誰か託せる人はいないでしょうか。

【シニア総合サポートセンター】

ご相談の多いお問合せの例は、施設入居や病院入院の際に身元保証人や身元引受人を頼むことができなくて困っているというケースです。

特に、親族や友人に無理を言ってしまい関係性が悪くなってしまったという事もあります。

身元保証人の役割は書類上に限らず、入退院時の対応、書類上の手続き、入院中や施設入居中に必要な消耗品の手配・お届け、協議の場の同席、次の受け入れ先の手配、緊急時の駆け付け等、実働が伴うことも多く発生します。

また、各々それぞれの生活がある中で、平日の夜や土日祝日の急な連絡が入った時の対応も難しいことがあります。

もし、託す人が見当たらない、負担を掛けたくないと困っている場合は公益社団法人シニア総合サポートセンターを利用することも選択肢の一つとして検討してみてはいかがでしょうか。

公益社団法人シニア総合サポートセンターに入会した会員の方に対し、終身にわたって何度でも身元保証人の役割をお引き受けします。

身寄りがいない、親族関係が疎遠で託す人がいなくて悩まれていた方も、今後安心してお過ごしいただくことができます。

また、入院・入居等の人生で重大な場面を託すことができる他、緊急時は24時間365日体制で電話が繫がるようになっており、平日夜間や土日祝日も当番の職員が緊急駆け付けできる体制となっていますので、いざという時の備えも万全です。

【会員様の声】

万が一に備えて入会していたが、体調不良で入院した時はお世話になりました。身元保証人として親族のように病院との話し合いに同席してもらえたり、必要な日用品を届けてもらったり。

退院時もまだ体が万全ではない時に1人では不安だったので、一緒に家まで付き添ってもらえてとても安心できました。

11-2. 事例2 兄弟で支え合っていこうと思ったけれど

【ご相談事項】

兄と私は健康面には自信があったので、いざという時に支え合っていこうと思っていました。しかし、共に年齢を重ねていく中で以前のようにすぐに対応できなくなった出来事に直面しました。

外出先で転倒し骨折して入院した時のことです。兄は電話では元気だと言っていたのですが、しばらく会っていなかったので半年前から杖を使って歩くようになっていることを知りませんでした。

兄は快く病院の手続きや必要な物品を届けてくれましたが、高齢の兄に大きな負担を掛けてしまいました。

入院時の身元保証人のことも兄は「書類上の事だからいいよ」と言っていましたが、私自身の症状が思いのほかひどく、担当医師から「今後の治療方針で親族の方と打ち合わせたい」「退院時期を決めたい。次はリハビリが必要で受け入れ先を探して手続きを進めてもらいたい」等要望があり、病院に来てもらう機会が増えて兄は大分疲れてしまったようです。

今後は身元保証人や身元引受人の役割で今後の負担を掛けたくないです。

【シニア総合サポートセンター】

親族間の仲が良い事は人生でとても大切なことです。

これまでもこれからも人生をお互いに支え合えるのが一番なのですが、高齢期になると今までのように支え合うことが難しくなります。

特に身元保証人の役割を受けることが負担に感じるということも相談で多く聞かれます。兄弟お互いのご負担を少なくし、より安心して過ごすために「シニア総合サポートセンター」は、親族の他にいざという時に託せる人を考える一つの選択肢になるでしょう。

終身にわたり何度でも身元保証人の役割をお引き受けしますので、入院・入居等の重大な場面に備えて準備できます。

また、緊急時の駆け付け等もシニア総合サポートセンターは24時間365日体制で緊急時の駆け付け対応を行います。

会員の方のご希望があれば、親族の方にも連絡を取り連携するように致します。「実働してもらう=託せる人」を確保することが今後の人生の安心につながります。

【会員様の声】

外出先でケガをした時は本当にありがとうございました。

仲が良い兄弟がいたが、遠方にいる弟に頼むより前に先にシニア総合さんにお願いして身元保証人として対応してもらい、入院手続きをお願いできたことも良かったですが、弟を含む親族に連絡を取ってもらって、入院までの経緯の説明や今後の生活についても相談に乗ってもらえたことはとても安心できました。リハビリを終えて自宅に帰れた時の安心感を、兄弟ともども感じています。これからも頼りにしています。

12. 「よくある質問(FAQ)」

今は元気なので、すぐの入会は考えていません。将来支援が必要になったときに入会したいと思っていますが、それでも構いませんか?

もちろん構いません。入会にあたっては、自身で納得できるまでじっくり検討ください。

ただし、判断能力が低下すると、入会(契約)できなくなる可能性がございます。

万一の緊急時、または入院の際の備えとして、事前にご契約される方が増えております。

入会の際、すべてのサポートを申し込む必要がありますか?

❶総合身元保証サポート(身元保証、生活支援、死後事務)はセットになっておりま

す。

❷財産管理・任意後見契約は、入会後に、原則、オプションにて追加で契約される方が

多いです。皆様の家族構成や状況を伺って必要なサポートを提案いたします。

契約後、サポート開始までどのくらいの期間がかかりますか?

総合身元保証サポートに関しましては、申し込みから約3週間前後かかります。シニア向け住宅への入居に際して、お急ぎの方は別途ご相談ください。

追加契約の任意後見サポートは、公証役場の手配(予約)もあり、必要書類が揃ってから、約1ヶ月半前後頂いております。

13. 【まとめ】身元保証人でお困りであれば。

本記事が、みなさまの不安や疑問をほどく一歩になれば幸いです。お一人で抱え込まず、まずは郵便局の終活日和へご相談ください。

状況に応じて、信頼できる提携事業者や専門家のご紹介も可能です。お電話またはWebから、お気軽にお問い合わせください。

この記事の執筆者

一般社団法人全国シルバーライフ保証協会

一般社団法人全国シルバーライフ保証協会は、高齢者の生活の支援、死後事務の処理、葬儀・納骨ならびに相続など総合的なライフコンサルティングを行うとともに、本人及び親族の精神的、経済的負担を軽減し、高齢者医療・福祉・介護等の増進に寄与する事により公正な社会の実現の達成に努めることを目的に設立。